Série Jean Cocteau

Dir. S. Linares (2005)

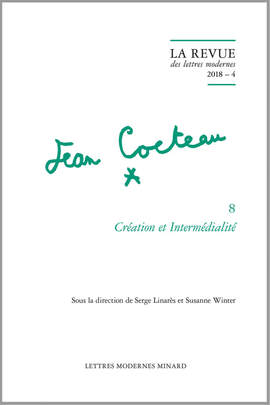

Jean Cocteau 8 : “Création et intermédialité”

|

Sa vie durant, Jean Cocteau se défendit de mêler les pratiques artistiques et littéraires sans distinction. Il entendait par là combattre sa réputation de dilettante. Il n’en demeure pas moins que la multimédialité de son œuvre, unique dans le siècle à ce degré d’intensité, mérite d’être interrogée dans ses causes, ses modalités et ses effets. La recherche scientifique la plus récente sur Cocteau, en battant en brèche, preuves à l’appui, le reproche de dispersion qui entache encore sa postérité, a montré la cohérence de sa production protéiforme, sous le rapport des structures de l’imaginaire autant que des constantes du style. Mais elle n’a pas assez envisagé les interférences entre les moyens de création que Cocteau a sollicités tour à tour, ou de conserve. Ce volume entend précisément mettre l’accent sur les raisons psychologiques et esthétiques, les enjeux poétiques et culturels, les modes de circulation, voire les facteurs d’incompatibilité, qui se trouvent liés, chez Cocteau, aux usages croisés des arts. Ce faisant, il particularise la notion d’intermédialité, dont il sonde les ressources herméneutiques et touche aussi quelques limites.

|

Avant-propos, par Serge Linarès et Susanne Winter

I. À LA CROISÉE DES LANGAGES ARTISTIQUES

Les mots et l’espace dans Le Cap de Bonne-Espérance de Jean Cocteau, ou la problématique de l’“écriture cubiste” repensée dans une

perspective intermédiale, par Susanne WINTER

Ne pas réveiller, s.v.p. ! Ou les propriétés mystérieuses du marbre. Le motif de la statue animée chez Jean Cocteau, par Christian SAUER

Écrire en peintre : langages artistiques et vision picturale dans quelques romans de Cocteau, par Katalin BARTHA-KOVÁCS

Écriture et dessin au début des années Vingt, par Pierre-Marie HÉRON

Jean Cocteau au miroir (sur Le Mystère de Jean l’Oiseleur), par Evanghélia STEAD

Quand le crayon relaie la plume… Dessins en marge du Passé défini, par Jean TOUZOT

Cocteau, écrivain cinéaste, par Serge LINARÈS

Le Sang d’un poète. Enjeux inter- et multimédiaux, par Caroline SURMANN

L’âme du chromo : les Cocardes à la croisée des arts, par Hervé LACOMBE

Jean Cocteau : « J’ai voulu être chorégraphe », par Claudia JESCHKE

Entrer – Sortir. Contribution à une poétique de l’espace dramatique coctalien, par Danielle CHARPERON

La voix, l’image et l’écriture dans quelques textes de Théâtre de poche, par Miroslava NOVOTNÁ

II. MÉLANGES

Cocteau fin-de-siècle, par Wendy PRIN-CONTI

Commander en ligne ici.

I. À LA CROISÉE DES LANGAGES ARTISTIQUES

Les mots et l’espace dans Le Cap de Bonne-Espérance de Jean Cocteau, ou la problématique de l’“écriture cubiste” repensée dans une

perspective intermédiale, par Susanne WINTER

Ne pas réveiller, s.v.p. ! Ou les propriétés mystérieuses du marbre. Le motif de la statue animée chez Jean Cocteau, par Christian SAUER

Écrire en peintre : langages artistiques et vision picturale dans quelques romans de Cocteau, par Katalin BARTHA-KOVÁCS

Écriture et dessin au début des années Vingt, par Pierre-Marie HÉRON

Jean Cocteau au miroir (sur Le Mystère de Jean l’Oiseleur), par Evanghélia STEAD

Quand le crayon relaie la plume… Dessins en marge du Passé défini, par Jean TOUZOT

Cocteau, écrivain cinéaste, par Serge LINARÈS

Le Sang d’un poète. Enjeux inter- et multimédiaux, par Caroline SURMANN

L’âme du chromo : les Cocardes à la croisée des arts, par Hervé LACOMBE

Jean Cocteau : « J’ai voulu être chorégraphe », par Claudia JESCHKE

Entrer – Sortir. Contribution à une poétique de l’espace dramatique coctalien, par Danielle CHARPERON

La voix, l’image et l’écriture dans quelques textes de Théâtre de poche, par Miroslava NOVOTNÁ

II. MÉLANGES

Cocteau fin-de-siècle, par Wendy PRIN-CONTI

Commander en ligne ici.

Jean Cocteau 7 : “Pratiques du média radiophonique”

avant-propos, par Pierre-Marie Héron et Serge Linarès

I. GENRES RADIOPHONIQUES :

1. Cocteau et la radio : une vue d’ensemble, par Pierre-Marie Héron.

2. Des romans de Cocteau aux dramatiques — histoires d’ondes, par Serge Linarès.

3. Les Enfants terribles à la radio, par Michel Collomb.

4. La Mise en ondes du théâtre de Cocteau — ce que voit l’oreille, par Marianne Bouchardon.

5. Le volapük de Cocteau à la radio, par Marie-Ève Thérenty.

6. Jean Cocteau au fil de l’onde, par Guillaume Boulangé.

7. Hommages de Cocteau à la radio, par Pierre-Marie Héron.

8. Jean Cocteau, « oto-interprète » de ses poèmes, par David Gullentops.

II. MÉLANGES :

La Voix humaine, une tragédie lyrique en un Acte, par Hervé Lacombe.

Cocteau et le Journal d’un film, par Françoise Simonet-Tenant.

François Truffaut - Jean Cocteau, par Marcel Turbiaux.

Jean Cocteau 7 : “Pratiques du média radiophonique”. Pierre-Marie Héron et Serge Linarès eds. 2012. 244 p. 24 €. ISBN 978-2-256-91174-3

I. GENRES RADIOPHONIQUES :

1. Cocteau et la radio : une vue d’ensemble, par Pierre-Marie Héron.

2. Des romans de Cocteau aux dramatiques — histoires d’ondes, par Serge Linarès.

3. Les Enfants terribles à la radio, par Michel Collomb.

4. La Mise en ondes du théâtre de Cocteau — ce que voit l’oreille, par Marianne Bouchardon.

5. Le volapük de Cocteau à la radio, par Marie-Ève Thérenty.

6. Jean Cocteau au fil de l’onde, par Guillaume Boulangé.

7. Hommages de Cocteau à la radio, par Pierre-Marie Héron.

8. Jean Cocteau, « oto-interprète » de ses poèmes, par David Gullentops.

II. MÉLANGES :

La Voix humaine, une tragédie lyrique en un Acte, par Hervé Lacombe.

Cocteau et le Journal d’un film, par Françoise Simonet-Tenant.

François Truffaut - Jean Cocteau, par Marcel Turbiaux.

Jean Cocteau 7 : “Pratiques du média radiophonique”. Pierre-Marie Héron et Serge Linarès eds. 2012. 244 p. 24 €. ISBN 978-2-256-91174-3

Jean Cocteau 6 : “Figures de la narration”

avant-propos, par Serge Linarès

FIGURES DE LA NARRATION :

1. Image et narration dans l’œuvre de Cocteau, par Serge Linarès.

2. Qui est l’ange? Narration, écriture et fiction dans trois poèmes majeurs de Cocteau, par Gérard Purnelle.

3. Configuration des récits dans Léone, par David Gullentops.

4. L’appareil et l’imbroglio : La Voix humaine de Jean Cocteau, par Arnaud Bernardet.

5. Cocteau “choréconteur”, ou l’art de mettre en mots l’éternel présent de la danse, par Hélène Laplace-Claverie.

6. Mythe orphique et récit chez Jean Cocteau, par Bénédicte Gorrillot.

7. Aux origines de l’œuvre : Le Testament d’Orphée et son écriture, par Roberto Zemignan.

8. Comment Cocteau raconte quand il parle — allures de la narration dans quelques genres parlés, par Pierre-Marie Héron.

MÉLANGES :

La “dentelle en cordages”, ou les ficelles du théâtre selon Cocteau, par Marianne Bouchardon.

« L’œil, c’est un trucage » : cinématographie du jeu mimé dans les arguments chorégraphiques de Cocteau, par Ariane Martinez.

Schéhérazade de Jean Cocteau et François Bernouard : revue, figure mythique, esthétique, par Evanghélia Stead.

La Phrase en quête de littérature : lecture de la préface du recueil Clair-obscur, par Alex Callebaut.

Jean Cocteau 6 : “Figures de la narration”. Serge Linarès ed. . 2010. 268 p. 26. ISBN 978-2-256-91161-3

FIGURES DE LA NARRATION :

1. Image et narration dans l’œuvre de Cocteau, par Serge Linarès.

2. Qui est l’ange? Narration, écriture et fiction dans trois poèmes majeurs de Cocteau, par Gérard Purnelle.

3. Configuration des récits dans Léone, par David Gullentops.

4. L’appareil et l’imbroglio : La Voix humaine de Jean Cocteau, par Arnaud Bernardet.

5. Cocteau “choréconteur”, ou l’art de mettre en mots l’éternel présent de la danse, par Hélène Laplace-Claverie.

6. Mythe orphique et récit chez Jean Cocteau, par Bénédicte Gorrillot.

7. Aux origines de l’œuvre : Le Testament d’Orphée et son écriture, par Roberto Zemignan.

8. Comment Cocteau raconte quand il parle — allures de la narration dans quelques genres parlés, par Pierre-Marie Héron.

MÉLANGES :

La “dentelle en cordages”, ou les ficelles du théâtre selon Cocteau, par Marianne Bouchardon.

« L’œil, c’est un trucage » : cinématographie du jeu mimé dans les arguments chorégraphiques de Cocteau, par Ariane Martinez.

Schéhérazade de Jean Cocteau et François Bernouard : revue, figure mythique, esthétique, par Evanghélia Stead.

La Phrase en quête de littérature : lecture de la préface du recueil Clair-obscur, par Alex Callebaut.

Jean Cocteau 6 : “Figures de la narration”. Serge Linarès ed. . 2010. 268 p. 26. ISBN 978-2-256-91161-3

Jean Cocteau 5 : “Les Adaptations”

avant-propos, par Serge Linarès

LES ADAPTATIONS :

1. D’après l’antique ?, par Serge Linarès.

2. De Dear Liar à Cher menteur : Jean Cocteau et « le mur des langues », par Pierre Caizergues.

3. L’Éternel retour, ou le retour éternel de la légende tristanienne, par Solène Bertrand.

4. Une Parole « soufflée » : quelques remarques sur les dialogues de Cocteau pour Les Dames du bois de Boulogne de Robert Bresson, par

Christophe Martin.

5. La Belle et la Bête ou l’enfance de l’art, par Maurice Mourier.

6. Cocteau adaptateur de Ruy Blas, par Florence Naugrette.

7. Jean Cocteau collaborateur de Jean Delannoy pour La Princesse de Clèves, par Angie Van Steerthem.

8. Les Parents terribles et L’Aigle à deux têtes au cinéma — fauves en cage et aigles en liberté, par Danielle Chaperon.

bibliographie indicative.

MÉLANGES :

« Une sorte de sorcellerie verbale » (Artaud/Cocteau, 1931-1932), par Olivier Penot-Lacassagne.

Judith et Holopherne de Jean Cocteau, de la référence biblique au traitement poétique, par Moncef Nabli.

Jean Cocteau correcteur de ses vers : autour des manuscrits des vers de jeunesse, par François Rouget.

Jean Cocteau 5 : “Les Adaptations”. Serge Linarès ed. 2008. 194 p. 16 €. ISBN 978-2-256-91130-9

LES ADAPTATIONS :

1. D’après l’antique ?, par Serge Linarès.

2. De Dear Liar à Cher menteur : Jean Cocteau et « le mur des langues », par Pierre Caizergues.

3. L’Éternel retour, ou le retour éternel de la légende tristanienne, par Solène Bertrand.

4. Une Parole « soufflée » : quelques remarques sur les dialogues de Cocteau pour Les Dames du bois de Boulogne de Robert Bresson, par

Christophe Martin.

5. La Belle et la Bête ou l’enfance de l’art, par Maurice Mourier.

6. Cocteau adaptateur de Ruy Blas, par Florence Naugrette.

7. Jean Cocteau collaborateur de Jean Delannoy pour La Princesse de Clèves, par Angie Van Steerthem.

8. Les Parents terribles et L’Aigle à deux têtes au cinéma — fauves en cage et aigles en liberté, par Danielle Chaperon.

bibliographie indicative.

MÉLANGES :

« Une sorte de sorcellerie verbale » (Artaud/Cocteau, 1931-1932), par Olivier Penot-Lacassagne.

Judith et Holopherne de Jean Cocteau, de la référence biblique au traitement poétique, par Moncef Nabli.

Jean Cocteau correcteur de ses vers : autour des manuscrits des vers de jeunesse, par François Rouget.

Jean Cocteau 5 : “Les Adaptations”. Serge Linarès ed. 2008. 194 p. 16 €. ISBN 978-2-256-91130-9

Jean Cocteau 4 : “Poésie critique et critique de la poésie”

avant-propos, par Monique Bourdin

Réponse de Cocteau à une enquête, présentée par Michel Décaudin.

I. M. Jean COCTEAU.

II. Notes autour de Jean Cocteau, par Pascal Pia.

POÉSIE CRITIQUE :

1. Jean Cocteau critique des poètes, par David Gullentops.

2. Jean Cocteau critique d’art : «Le Mythe du Greco», par Serge Linarès.

3. Jean Cocteau : sa critique musicale, par Jean Roy.

4. « Aimez en nous ce que vous y trouvez de pire » : l’influence de Jean Cocteau sur son ami Jean-Marie Magnan, par Remi Venture.

5. La Grèce secrète de Jean Cocteau, par Jean Kontaxopoulos.

MÉLANGES :

Camouflage et dislocation : de l’alexandrin au vers libre chez Breton et Cocteau, par Gérald Purnelle.

Présences de l’alexandrin dans Embarcadères, par David Gullentops.

Relecture des manuscrits de Cocteau en marge d’un exemplaire de Mourir de ne pas mourir, par Michel Décaudin.

Pour un corpus des pastiches, parodies et satires : André GERMAIN, Têtes — Cocteau bourgéticide ou Apollinaire sauvé.

Jean Cocteau 4 : “Poésie critique et critique de la poésie”. Monique Bourdin ed. 2003. 212 p. 23 €. ISBN 978-2-256-91067-8

Réponse de Cocteau à une enquête, présentée par Michel Décaudin.

I. M. Jean COCTEAU.

II. Notes autour de Jean Cocteau, par Pascal Pia.

POÉSIE CRITIQUE :

1. Jean Cocteau critique des poètes, par David Gullentops.

2. Jean Cocteau critique d’art : «Le Mythe du Greco», par Serge Linarès.

3. Jean Cocteau : sa critique musicale, par Jean Roy.

4. « Aimez en nous ce que vous y trouvez de pire » : l’influence de Jean Cocteau sur son ami Jean-Marie Magnan, par Remi Venture.

5. La Grèce secrète de Jean Cocteau, par Jean Kontaxopoulos.

MÉLANGES :

Camouflage et dislocation : de l’alexandrin au vers libre chez Breton et Cocteau, par Gérald Purnelle.

Présences de l’alexandrin dans Embarcadères, par David Gullentops.

Relecture des manuscrits de Cocteau en marge d’un exemplaire de Mourir de ne pas mourir, par Michel Décaudin.

Pour un corpus des pastiches, parodies et satires : André GERMAIN, Têtes — Cocteau bourgéticide ou Apollinaire sauvé.

Jean Cocteau 4 : “Poésie critique et critique de la poésie”. Monique Bourdin ed. 2003. 212 p. 23 €. ISBN 978-2-256-91067-8

Jean Cocteau 3 : “Écriture et création”

avant-propos, par David Gullentops

ÉCRITURE ET CRÉATION :

Cocteau derrière les miroirs, par Liliane Wouters.

1. Éluard support de Cocteau ou de Mourir de ne pas mourir à Prière mutilée, par Michel Décaudin.

2. Un Testament d’Orphée : Le Requiem, par Monique Bourdin. – 3. L’Expression du déni de la réalité dans l’œuvre de Cocteau, par Léon

Somville.

4. De l’œuvre à l’œuvre : le lisuel chez Cocteau, par David Gullentops.

5. La Genèse textuelle d’un poème de Plain-chant, par Marc Dominicy.

6. Léone ou le mouvement qui déplace les signes, par Jean Touzot.

7. Cocteau et Picasso, de l’Ode à Picasso à Plain-chant, par Philippe Roberts-Jones.

8. Un Poète s’édite, par Pierre Caizergues.

MÉLANGES :

« Badinage belliciste » ? — le rôle de la guerre dans Thomas l’imposteur, par Philipp Rehage.

La Guerre, la mort, les vies dans Thomas l’imposteur, par Bertrand du Chambon.

Sur la correspondance Jean Cocteau–Max Jacob, par Michel Décaudin.

Jean Cocteau 3 : “Écriture et création”. David Gullentops ed. 2001. 178 p. (17 ill.) 21,10 €. ISBN 978-2-256-91028-9

ÉCRITURE ET CRÉATION :

Cocteau derrière les miroirs, par Liliane Wouters.

1. Éluard support de Cocteau ou de Mourir de ne pas mourir à Prière mutilée, par Michel Décaudin.

2. Un Testament d’Orphée : Le Requiem, par Monique Bourdin. – 3. L’Expression du déni de la réalité dans l’œuvre de Cocteau, par Léon

Somville.

4. De l’œuvre à l’œuvre : le lisuel chez Cocteau, par David Gullentops.

5. La Genèse textuelle d’un poème de Plain-chant, par Marc Dominicy.

6. Léone ou le mouvement qui déplace les signes, par Jean Touzot.

7. Cocteau et Picasso, de l’Ode à Picasso à Plain-chant, par Philippe Roberts-Jones.

8. Un Poète s’édite, par Pierre Caizergues.

MÉLANGES :

« Badinage belliciste » ? — le rôle de la guerre dans Thomas l’imposteur, par Philipp Rehage.

La Guerre, la mort, les vies dans Thomas l’imposteur, par Bertrand du Chambon.

Sur la correspondance Jean Cocteau–Max Jacob, par Michel Décaudin.

Jean Cocteau 3 : “Écriture et création”. David Gullentops ed. 2001. 178 p. (17 ill.) 21,10 €. ISBN 978-2-256-91028-9

Jean Cocteau 2 : “Autour du ‘Requiem’”

avant-propos, par Michel Décaudin

présentation, par J. Touzot

in memoriam, Jean-Jacques Kihm (1923–1970), par Françoise Bibolet.

AUTOUR DU REQUIEM :

1. Jean Cocteau parle du Requiem.

2. Traces et signes du sacré, par Yves-Alain Favre.

3. Les «Visages» de la mort, par René Plantier.

4. La Savante phénixologie de Jean l’Oiseleur, par Colette Roubaud.

5. Jeux de mots, répétitions, discordances — profondeur et continuité dans le style du Requiem, par Marie-Hélène Prat.

6. Le Requiem ou l’Évangile de Tobie, par Jean M. Bataille.

MÉLANGES :

1. Le Drame masqué sous mille farces, par Hiroyuki Kasai.

2. Jean Cocteau et son automythographie, par J. Touzot.

Jean Cocteau 2 : “Autour du ‘Requiem’”. Jean Touzot ed. 1998. 176 p. 24,20 €. ISBN 978-2-256-90975-7

présentation, par J. Touzot

in memoriam, Jean-Jacques Kihm (1923–1970), par Françoise Bibolet.

AUTOUR DU REQUIEM :

1. Jean Cocteau parle du Requiem.

2. Traces et signes du sacré, par Yves-Alain Favre.

3. Les «Visages» de la mort, par René Plantier.

4. La Savante phénixologie de Jean l’Oiseleur, par Colette Roubaud.

5. Jeux de mots, répétitions, discordances — profondeur et continuité dans le style du Requiem, par Marie-Hélène Prat.

6. Le Requiem ou l’Évangile de Tobie, par Jean M. Bataille.

MÉLANGES :

1. Le Drame masqué sous mille farces, par Hiroyuki Kasai.

2. Jean Cocteau et son automythographie, par J. Touzot.

Jean Cocteau 2 : “Autour du ‘Requiem’”. Jean Touzot ed. 1998. 176 p. 24,20 €. ISBN 978-2-256-90975-7

Jean Cocteau 1 : “Cocteau et les mythes”

pourquoi Cocteau, par M. Décaudin

à Jean-Jacques Kihm, par M. Décaudin

TEXTES :

Les Vocalises de Bachir-Selim. Présentation par Pierre Chanel.

Les Vocalises de Bachir-Selim, par Jean Cocteau.

Cocteau et Gide : lettres inédites, présentées par Arthur King Peters.

COCTEAU ET LES MYTHES :

L’Ange et Cocteau, par Pierre Macris.

Le Mythe de la persécution dans l’œuvre de Jean

Cocteau, par Neal Oxenhandler.

Le Mythe orphique dans l’œuvre de Jean Cocteau, par Milorad.

Gide, Cocteau, Œdipe : le mythe ou le complexe, par Claude Martin. – À propos de l’Antigone de Cocteau, par Francis Steegmuller.

Carnet critique, par M. Décaudin, Milorad.

Carnet bibliographique 1970, suivi d’un Choix d’études critiques (1966–1969), par Peter C. Hoy.

Jean Cocteau 1 : “Cocteau et les mythes”. Jean Jacques Kihm et Michel Décaudin eds. 1972. 196 p. + [1 ill. en] 1 pl. 14,10 €. ISBN 978-2-256-90096-9

à Jean-Jacques Kihm, par M. Décaudin

TEXTES :

Les Vocalises de Bachir-Selim. Présentation par Pierre Chanel.

Les Vocalises de Bachir-Selim, par Jean Cocteau.

Cocteau et Gide : lettres inédites, présentées par Arthur King Peters.

COCTEAU ET LES MYTHES :

L’Ange et Cocteau, par Pierre Macris.

Le Mythe de la persécution dans l’œuvre de Jean

Cocteau, par Neal Oxenhandler.

Le Mythe orphique dans l’œuvre de Jean Cocteau, par Milorad.

Gide, Cocteau, Œdipe : le mythe ou le complexe, par Claude Martin. – À propos de l’Antigone de Cocteau, par Francis Steegmuller.

Carnet critique, par M. Décaudin, Milorad.

Carnet bibliographique 1970, suivi d’un Choix d’études critiques (1966–1969), par Peter C. Hoy.

Jean Cocteau 1 : “Cocteau et les mythes”. Jean Jacques Kihm et Michel Décaudin eds. 1972. 196 p. + [1 ill. en] 1 pl. 14,10 €. ISBN 978-2-256-90096-9

série fondée par Jean Jacques KIHM (†) (1970)

dirigée et éditée par Michel DÉCAUDIN (†) (1994)

dirigée et éditée par Serge LINARES (2005) dans la collection « La Revue des lettres modernes »

dirigée et éditée par Michel DÉCAUDIN (†) (1994)

dirigée et éditée par Serge LINARES (2005) dans la collection « La Revue des lettres modernes »