Série Claude Simon

Dir. Jean-Yves Laurichesse (2012)

En France aussi bien qu’à l’étranger, on reproche beaucoup de choses à Claude Simon : la prétendue difficulté de lecture que présentent ses œuvres, le côté artisanal de son travail, aspect qu’il ne cache pas — au contraire — et le fait que ses textes ressemblent trop ou trop peu au “Nouveau Roman” de naguère, selon l’idée toute faite que l’on aimait à s’en faire. Des journalistes et des intellectuels lui tinrent même rigueur d’un Nobel qui, toujours selon eux, revenait sans doute à bien d’autres écrivains plus méritants d’un prix dont il est de bon ton de se méfier en principe. La surprise et l’hostilité que suscita ce Nobel en disent long sur une œuvre qui ne cesse de troubler certains (non)lecteurs. Mais en même temps et en marge de l’ignorance certaine qu’elle a d’abord rencontrée, on assiste, depuis maintenant plus d’une bonne vingtaine d’années — c’est-à-dire depuis la parution du numéro spécial d’Entretiens consacré à Simon en 1972 —, à l’accroissement d’un intérêt réel pour cette œuvre chez un public érudit formé surtout, mais pas seulement, d’étudiants et de chercheurs universitaires. Il faut dire les choses comme elles sont : Simon continue de fasciner critiques et théoriciens justement parce que ses écrits restent largement rebelles à toute théorisation satisfaisante, parce qu’ils sont à la fois anachroniques et actuels, c’est-à-dire « primitifs ». Que ce soit pour les problèmes de la référentialité littéraire, des assises historiques du texte, voire de la thématisation de la femme chez Simon, l’œuvre se trouve fatalement au cœur des débats qui sont à l’ordre du jour sur la scène intellectuelle de part et d’autre de la Manche et de l’Atlantique. Car un des aspects de sa réception critique est que cette œuvre a surtout été mieux accueillie hors des frontières de l’Hexagone et même de la francophonie. À preuve le fait qu’après être resté très longtemps un « illustre inconnu » dans son propre pays, Simon est maintenant traduit dans une vingtaine de langues.

Un des rôles de cette nouvelle Série, qui trouve sa place naturelle dans la collection « La Revue des lettres modernes », à côté de tant d’autres consacrées à des écrivains de ce siècle finissant, sera justement d’étudier cette bipolarité critique. Certes, il existe maintenant plusieurs livres sur l’œuvre de Simon, de même qu’ont paru des Actes de colloques (par exemple, celui de Cerisy-la-Salle tenu en 1974 et celui de Baltimore tenu en 1987) et des numéros spéciaux de revues qui l’étudient (par exemple, le récent numéro de la Revue des sciences humaines), sans parler des nombreux articles publiés en revue chaque année. Cependant, ce qui manquait jusqu’à présent, c’était une publication entièrement consacrée à cette œuvre, lacune qu’on cherchera à combler en visant un public de lecteurs et de chercheurs qui veulent suivre l’évolution des études simoniennes au cours des années à venir et cela quelles que soient les fluctuations de la cote de l’auteur à la “Bourse” des valeurs littéraires.

De plus, la maturité des études simoniennes témoigne, si besoin est, de l’opportunité de l’entreprise. Situées aux carrefours, d’une part, d’une œuvre qui continue de s’écrire, de se faire pour employer un mot cher à l’écrivain, et, d’autre part, des avancées intellectuelles, c’est-à-dire critiques, méthodologiques et théoriques qui caractérisent notre épistémè en général et plus particulièrement la discipline qui s’est donné pour but de mieux connaître la chose littéraire, les études simoniennes se trouvent donc aux confins des connaissances actuelles, et qui mieux est, du connaissable en ce qui concerne le texte et les différentes pratiques dont il est susceptible chez des scripteurs et des lecteurs de tout horizon. Car malgré tout ce qui a déjà été dit et écrit à ce sujet, on se trouve dans la présente situation comme devant un immense site archéologique dont des fouilles partielles ne permettent que d’entrevoir les immenses richesses à peine entamées. Beaucoup reste encore à faire : la création de listes de vocabulaire informatisées voire de concordances pour des œuvres spécifiques, sans parler des œuvres “complètes”, l’établissement d’éditions critiques fondées sur l’étude des manuscrits (quand ou s’ils deviennent jamais disponibles), enfin la préparation et la mise à jour continue d’une bibliographie critique. Si de semblables projets ainsi que d’autres travaux de longue haleine pouvaient être encouragés, accueillis et commentés par de futurs collaborateurs de cette Série, ne pourrait-on pas estimer qu’ils auraient bien servi les études simoniennes ?

Un des phénomènes — et il est loin d’être le moins intéressant — qui a caractérisé la conjoncture de cette œuvre particulière et des études qui l’ont accueillie et suivie, a été le rapport symbiotique entretenu par ces deux sortes d’écriture, c’est-à-dire la pratique littéraire et la réflexion critique. Quant à l’orientation critique de ces volumes, aucune école ou tendance n’aura le monopole de la publication. C’est dire que toutes les approches et méthodologies seront les bienvenues; cette Série n’a pas et n’aura pas d’allégeance particulière ni de dettes intellectuelles à payer. Elle sera, en outre, franchement internationale et un accueil égal sera fait à ceux qui travaillent au-delà et à ceux qui œuvrent en deçà des frontières françaises voire européennes. Peut-être incombait-il à un simonien du Canada non pas d’ouvrir mais de faire progresser un débat dont les enjeux dépassent largement les frontières des pays, des langues, des cultures et des traditions intellectuelles et académiques dont nous restons les héritiers. Nous sommes fermement convaincu que si les études simoniennes doivent aller de l’avant, il faut convenir une fois pour toutes que le temps des maîtres à penser, sinon des maîtres d’écoles, est révolu. Le premier et le seul critère déterminant quant au choix des études sera la pertinence et la nouveauté du sujet étudié et de l’approche adoptée; une place importante sera donnée à des travaux présentant la mise à jour de l’état des recherches (passées, présentes ou à venir) dans le domaine. Normalement ne seront publiés que des inédits, sauf dans le cas de traductions d’articles importants déjà parus à l’étranger et difficilement accessibles.

En termes pratiques, chaque livraison de la Série Claude Simon regroupera un ensemble d’articles portant sur un aspect de l’œuvre ou sur un seul ouvrage. Cependant, des études hors cadre, qui ne portent pas sur le sujet retenu, pourront prendre place dans la livraison afin de pallier les inconvénients que présente un “format” ou trop rigide ou trop flou. Des notes sur des travaux en cours, y compris des thèses, des comptes rendus et des états présents des recherches sur Simon compléteront éventuellement les livraisons. Nous souhaitons que cette Série ait longue vie et qu’elle devienne un véritable forum, une sorte de marché intellectuel où les chercheurs de divers pays et de toutes les orientations critiques et théoriques s’intéressant à l’œuvre de Simon pourront se rencontrer et échanger leurs opinions, idées et découvertes dans un cadre aussi souple et aussi ouvert qu’il sera rigoureux du point de vue des différentes méthodologies suivies. Le succès d’une telle entreprise ne saurait être que collectif et il dépendra du soutien et de l’aide de tous ceux qui travaillent sur les œuvres de Claude Simon.

juillet 1993.

Ralph SARKONAK

(University of British Columbia)

Un des rôles de cette nouvelle Série, qui trouve sa place naturelle dans la collection « La Revue des lettres modernes », à côté de tant d’autres consacrées à des écrivains de ce siècle finissant, sera justement d’étudier cette bipolarité critique. Certes, il existe maintenant plusieurs livres sur l’œuvre de Simon, de même qu’ont paru des Actes de colloques (par exemple, celui de Cerisy-la-Salle tenu en 1974 et celui de Baltimore tenu en 1987) et des numéros spéciaux de revues qui l’étudient (par exemple, le récent numéro de la Revue des sciences humaines), sans parler des nombreux articles publiés en revue chaque année. Cependant, ce qui manquait jusqu’à présent, c’était une publication entièrement consacrée à cette œuvre, lacune qu’on cherchera à combler en visant un public de lecteurs et de chercheurs qui veulent suivre l’évolution des études simoniennes au cours des années à venir et cela quelles que soient les fluctuations de la cote de l’auteur à la “Bourse” des valeurs littéraires.

De plus, la maturité des études simoniennes témoigne, si besoin est, de l’opportunité de l’entreprise. Situées aux carrefours, d’une part, d’une œuvre qui continue de s’écrire, de se faire pour employer un mot cher à l’écrivain, et, d’autre part, des avancées intellectuelles, c’est-à-dire critiques, méthodologiques et théoriques qui caractérisent notre épistémè en général et plus particulièrement la discipline qui s’est donné pour but de mieux connaître la chose littéraire, les études simoniennes se trouvent donc aux confins des connaissances actuelles, et qui mieux est, du connaissable en ce qui concerne le texte et les différentes pratiques dont il est susceptible chez des scripteurs et des lecteurs de tout horizon. Car malgré tout ce qui a déjà été dit et écrit à ce sujet, on se trouve dans la présente situation comme devant un immense site archéologique dont des fouilles partielles ne permettent que d’entrevoir les immenses richesses à peine entamées. Beaucoup reste encore à faire : la création de listes de vocabulaire informatisées voire de concordances pour des œuvres spécifiques, sans parler des œuvres “complètes”, l’établissement d’éditions critiques fondées sur l’étude des manuscrits (quand ou s’ils deviennent jamais disponibles), enfin la préparation et la mise à jour continue d’une bibliographie critique. Si de semblables projets ainsi que d’autres travaux de longue haleine pouvaient être encouragés, accueillis et commentés par de futurs collaborateurs de cette Série, ne pourrait-on pas estimer qu’ils auraient bien servi les études simoniennes ?

Un des phénomènes — et il est loin d’être le moins intéressant — qui a caractérisé la conjoncture de cette œuvre particulière et des études qui l’ont accueillie et suivie, a été le rapport symbiotique entretenu par ces deux sortes d’écriture, c’est-à-dire la pratique littéraire et la réflexion critique. Quant à l’orientation critique de ces volumes, aucune école ou tendance n’aura le monopole de la publication. C’est dire que toutes les approches et méthodologies seront les bienvenues; cette Série n’a pas et n’aura pas d’allégeance particulière ni de dettes intellectuelles à payer. Elle sera, en outre, franchement internationale et un accueil égal sera fait à ceux qui travaillent au-delà et à ceux qui œuvrent en deçà des frontières françaises voire européennes. Peut-être incombait-il à un simonien du Canada non pas d’ouvrir mais de faire progresser un débat dont les enjeux dépassent largement les frontières des pays, des langues, des cultures et des traditions intellectuelles et académiques dont nous restons les héritiers. Nous sommes fermement convaincu que si les études simoniennes doivent aller de l’avant, il faut convenir une fois pour toutes que le temps des maîtres à penser, sinon des maîtres d’écoles, est révolu. Le premier et le seul critère déterminant quant au choix des études sera la pertinence et la nouveauté du sujet étudié et de l’approche adoptée; une place importante sera donnée à des travaux présentant la mise à jour de l’état des recherches (passées, présentes ou à venir) dans le domaine. Normalement ne seront publiés que des inédits, sauf dans le cas de traductions d’articles importants déjà parus à l’étranger et difficilement accessibles.

En termes pratiques, chaque livraison de la Série Claude Simon regroupera un ensemble d’articles portant sur un aspect de l’œuvre ou sur un seul ouvrage. Cependant, des études hors cadre, qui ne portent pas sur le sujet retenu, pourront prendre place dans la livraison afin de pallier les inconvénients que présente un “format” ou trop rigide ou trop flou. Des notes sur des travaux en cours, y compris des thèses, des comptes rendus et des états présents des recherches sur Simon compléteront éventuellement les livraisons. Nous souhaitons que cette Série ait longue vie et qu’elle devienne un véritable forum, une sorte de marché intellectuel où les chercheurs de divers pays et de toutes les orientations critiques et théoriques s’intéressant à l’œuvre de Simon pourront se rencontrer et échanger leurs opinions, idées et découvertes dans un cadre aussi souple et aussi ouvert qu’il sera rigoureux du point de vue des différentes méthodologies suivies. Le succès d’une telle entreprise ne saurait être que collectif et il dépendra du soutien et de l’aide de tous ceux qui travaillent sur les œuvres de Claude Simon.

juillet 1993.

Ralph SARKONAK

(University of British Columbia)

Claude Simon, le rire

Claude Simon 9

|

Claude Simon passe pour un auteur sérieux, voire difficile, et dont les thèmes (la guerre, le deuil, la maladie…) sont souvent dramatiques. Pourtant, le rire est loin d’être absent de son œuvre. Ce numéro étudie les formes, les ressorts, mais aussi les effets et les enjeux du rire, depuis Le Tricheur (1945) jusqu’au Tramway (2001), en englobant sous ce terme différentes modalités discursives et génériques, qu’il s’agisse d’humour, d’ironie, de comique, de satire, de burlesque, de caricature, de raillerie. On s’y intéresse aussi aux sources extérieures qui nourrissent le rire simonien : comédie, cirque, cinéma, caricature, ainsi qu’à la manière dont le rire se mêle ou se confronte constamment à d’autres registres, plus graves, voire tragiques, multipliant ainsi les variations tonales.

Sommaire

Avant-propos, par Jean-Yves LAURICHESSE

I. LE RIRE DE CLAUDE SIMON 1. Entre le tragique et la dérisoire : “Quelque chose qui n’était pas exactement du rire” chez Claude Simon, par Alain FROIDEVAUX |

2. La facétie : jeux de mots, pointes sarcastiques ou spirituelles dans Le Jardin des Plantes, par Marie HARTMANN

3. Ressorts et ressources comiques des murs prenant la parole dans Triptyque, par Michel BERTRAND

4. “Des rires qui déferlent” ? La série de clowns dans Triptyque de Claude Simon, par David ZEMMOUR

5. La comédie humaine de Claude Simon, du Vent au Tramway, par Jean-Yves LAURICHESSE

6. Rire des peintres et prendre au sérieux la peinture, par Brigitte FERRATO-COMBE

II. ÉTUDES ET RECHERCHES

7. Les fantômes de Claude Simon ou le retour du romanesque dans Les Géorgiques, par Joëlle GLEIZE

8. Le raidillon aux aubépines : objets contextuels et asymétrie des points de vue dans La Bataille de Pharsale, par Ilias YOCARIS

Commander en ligne ici.

3. Ressorts et ressources comiques des murs prenant la parole dans Triptyque, par Michel BERTRAND

4. “Des rires qui déferlent” ? La série de clowns dans Triptyque de Claude Simon, par David ZEMMOUR

5. La comédie humaine de Claude Simon, du Vent au Tramway, par Jean-Yves LAURICHESSE

6. Rire des peintres et prendre au sérieux la peinture, par Brigitte FERRATO-COMBE

II. ÉTUDES ET RECHERCHES

7. Les fantômes de Claude Simon ou le retour du romanesque dans Les Géorgiques, par Joëlle GLEIZE

8. Le raidillon aux aubépines : objets contextuels et asymétrie des points de vue dans La Bataille de Pharsale, par Ilias YOCARIS

Commander en ligne ici.

Claude Simon, les âges de la vie

Claude Simon 8

|

L’œuvre de Claude Simon, qu’il disait lui-même « à base de vécu », offre, de l’enfance à la vieillesse, de nombreuses représentations des âges de la vie, c’est-à-dire de l’homme aux prises avec le Temps, dans des registres variées allant de l’émotion à la cruauté, du tragique à la dérision. Cependant, loin de toute soumission à la chronologie, ce matériau, comme tous les autres, entre dans un vaste réseau d’analogies et de contrastes, composant librement, au fil des romans, le « portrait d’une mémoire ».

Introduction, par Jean-Yves LAURICHESSE I. LES ÂGES DE LA VIE / THE AGES OF LIFE 1. D’un âge de la vie qui ne passe pas. L’enfance dans les romans de Claude Simon A stage of life that does not lapses. Childhood in Claude Simon’s novels, par Geneviève DUBOSCLARD 2. L’introuvable famille de l’orphelin. Variations simoniennes du récit d’enfance proustien The untraceable family of the orphan. Simonian variations of the Proustian childhood story , par Michel BERTRAND |

3. Les lunettes de l’oncle Charles. Un personnage simonien dans le Temps

Uncle Charles’s glasses. A Simonian character in Time, par Jean-Yves LAURICHESSE

4. « Plutôt jeune que vieille, mais pourtant pas jeune ». Les personnages sans âge, un exemple de la poétique de l’indéterminé chez Claude Simon

“Rather young than old, but yet not young”. The ageless characters, an example of the poetics of the indeterminate in Claude Simon , par Anne-Lise BLANC

5. Une vie dans les machines. Autobiographie et technique dans Le Tramway de Claude Simon

A life in machines. Autobiography and technique in Le Tramway by Claude Simon, par Wolfram NITSCH

6. Les âges du corps de l’écrivain. Vieillissement biologique et vieillissement littéraire chez Claude Simon

The ages of the writer’s body. Biological aging and literary aging in Claude Simon, par Paul DIRKX

II. ÉTUDES ET RECHERCHES / STUDIES AND RESEARCH

9. Légendes de Claude Simon. Album d’un amateur

Captions of Claude Simon. Album d’un amateur, par Joëlle GLEIZE

10. Claude Simon et la référence poétique

Claude Simon and the poetic reference, Cécile YAPAUDJIAN-LABAT

Commander en ligne ici.

Uncle Charles’s glasses. A Simonian character in Time, par Jean-Yves LAURICHESSE

4. « Plutôt jeune que vieille, mais pourtant pas jeune ». Les personnages sans âge, un exemple de la poétique de l’indéterminé chez Claude Simon

“Rather young than old, but yet not young”. The ageless characters, an example of the poetics of the indeterminate in Claude Simon , par Anne-Lise BLANC

5. Une vie dans les machines. Autobiographie et technique dans Le Tramway de Claude Simon

A life in machines. Autobiography and technique in Le Tramway by Claude Simon, par Wolfram NITSCH

6. Les âges du corps de l’écrivain. Vieillissement biologique et vieillissement littéraire chez Claude Simon

The ages of the writer’s body. Biological aging and literary aging in Claude Simon, par Paul DIRKX

II. ÉTUDES ET RECHERCHES / STUDIES AND RESEARCH

9. Légendes de Claude Simon. Album d’un amateur

Captions of Claude Simon. Album d’un amateur, par Joëlle GLEIZE

10. Claude Simon et la référence poétique

Claude Simon and the poetic reference, Cécile YAPAUDJIAN-LABAT

Commander en ligne ici.

Les Premiers livres de Claude Simon (1945-1954)

Claude Simon 7

|

Les quatre premiers livres publiés par Claude Simon de 1945 à 1954 (Le Tricheur, La Corde raide, Gulliver et Le Sacre du printemps) ont été écartés de son œuvre par l’écrivain lui-même, qui les jugeait avec sévérité, au point d’en refuser la réédition. Ils sont pourtant loin d’être sans intérêt, non seulement comme « tâtonnements » dans la quête d’une écriture personnelle, prémonition de l’œuvre future, mais aussi en eux-mêmes, dans le contexte de ces années d’après-guerre où la littérature cherche les voies de son renouvellement. C’est ce que cette septième livraison de la Série Claude Simon s’attache à montrer, en explorant divers aspects thématiques et formels par lesquels ces premiers livres nous parlent encore aujourd’hui.

Commander en ligne ici. Sommaire

|

Devenir Claude Simon, par Jean-Yves Laurichesse.

I. LES PREMIERS LIVRES (1945-1954)

1. Nature et mouvement dans Le Tricheur : « Il pouvait déjà voir le petit pont de pierre sur lequel la route franchissait l’eau »,

par Pierre SCHOENTJES

2. De la tragédie au tragique dans La Corde raide, par Cécile YAPAUDJIAN-LABAT

3. Gulliver : l’intertexte swiftien, miroir du parcours initiatique d’une écriture à la recherche d’elle-même, par Michel BERTRAND

4. Gulliver, chantier, par Catherine RANNOUX.

5. Le Sacre du printemps : « échec et mat », par Ralph SARKONAK.

6. Discordes et concordances dans la partition simonienne du Sacre du printemps, par Anne-Lise BLANC.

Bibliographie.

II. ÉTUDE

La fourmi, l’araignée et l’abeille. Sur Quatre conférences de Claude Simon, par Jacques ISOLERY.

III. COMPTES RENDUS

Ilias YOCARIS (dir.), Sofistikê 1, « Un monde à découvrir : le style de Claude Simon » (par Griet Theeten). – Laurence CADET, De Proust à Simon : le miroitement des textes (par Isabelle Serça). – Mireille CALLE-GRUBER, Claude Simon. Une vie à écrire (par Jean-Yves Laurichesse). – Paul DIRKX et Pascal MOUGIN (dir.), Claude Simon : situations (par Jean H. Duffy). – Julien PIAT, L’Expérimentation syntaxique dans l’écriture du Nouveau Roman (Beckett, Pinget, Simon). Contribution à une histoire de la langue littéraire dans les années 1950 (par David Zemmour). – Claude SIMON, Quatre conférences (par Alina Cherry). – Jean-Yves LAURICHESSE (dir.), Claude Simon géographe (par Jean H. Duffy). – Claude SIMON, Œuvres II, édition établie par Alastair B. Duncan (par Anne-Lise Blanc). – Michel BERTRAND (dir.), Dictionnaire Claude Simon (par Jean-Yves Laurichesse).

I. LES PREMIERS LIVRES (1945-1954)

1. Nature et mouvement dans Le Tricheur : « Il pouvait déjà voir le petit pont de pierre sur lequel la route franchissait l’eau »,

par Pierre SCHOENTJES

2. De la tragédie au tragique dans La Corde raide, par Cécile YAPAUDJIAN-LABAT

3. Gulliver : l’intertexte swiftien, miroir du parcours initiatique d’une écriture à la recherche d’elle-même, par Michel BERTRAND

4. Gulliver, chantier, par Catherine RANNOUX.

5. Le Sacre du printemps : « échec et mat », par Ralph SARKONAK.

6. Discordes et concordances dans la partition simonienne du Sacre du printemps, par Anne-Lise BLANC.

Bibliographie.

II. ÉTUDE

La fourmi, l’araignée et l’abeille. Sur Quatre conférences de Claude Simon, par Jacques ISOLERY.

III. COMPTES RENDUS

Ilias YOCARIS (dir.), Sofistikê 1, « Un monde à découvrir : le style de Claude Simon » (par Griet Theeten). – Laurence CADET, De Proust à Simon : le miroitement des textes (par Isabelle Serça). – Mireille CALLE-GRUBER, Claude Simon. Une vie à écrire (par Jean-Yves Laurichesse). – Paul DIRKX et Pascal MOUGIN (dir.), Claude Simon : situations (par Jean H. Duffy). – Julien PIAT, L’Expérimentation syntaxique dans l’écriture du Nouveau Roman (Beckett, Pinget, Simon). Contribution à une histoire de la langue littéraire dans les années 1950 (par David Zemmour). – Claude SIMON, Quatre conférences (par Alina Cherry). – Jean-Yves LAURICHESSE (dir.), Claude Simon géographe (par Jean H. Duffy). – Claude SIMON, Œuvres II, édition établie par Alastair B. Duncan (par Anne-Lise Blanc). – Michel BERTRAND (dir.), Dictionnaire Claude Simon (par Jean-Yves Laurichesse).

Claude Simon 6 : “la réception critique”

“work in progress” : le titre sous lequel a été connu Finnegans Wake, lors de la prépublication d’extraits de ce dernier roman de James Joyce dans la revue transition, convient pour l’avant-propos de cette sixième livraison de la Série Claude Simon, non seulement à cause des liens intertextuels entre le romancier français et son aîné irlandais, mais aussi à cause du sujet proposé ici : la réception critique. Car s’il y a un travail de Sisyphe, c’est bien celui du critique obligé de relire les mêmes textes à l’affût de nouvelles idées, tout en cherchant une approche adéquate à son objet d’étude. En même temps, le critique est censé lire les travaux de ses pairs afin de prendre en compte l’état présent des recherches dans le champ de connaissances de sa prédilection. Vu l’expansion que les études simoniennes ont connue depuis quelques années — en particulier en France —, cela suppose un travail de lecture presque constante, des recherches continues et une familiarité avec une bibliographie critique qui va sans cesse s’allongeant. Tout cela n’est pas peu de choses. En fait, parmi les récentes tendances de la critique, on peut comprendre (et regretter) une certaine réticence à poser ses “briques” de savoir sur celles d’autres chercheurs, chacun préférant travailler tout seul, ou presque. Tel livre difficile à se procurer ou épuisé se voit déplacé et même “remplacé” par tel autre qui traite d’un sujet plus actuel, plus populaire pour dire les choses crûment, ce pour quoi le premier tend à tomber en désuétude, voire en oubli. L’«oubli critique», comme un des auteurs de la présente livraison l’appelle, est le destin qui attend tôt ou tard la plupart des discours critiques.

Les études simoniennes ont atteint aujourd’hui un degré de maturité qu’elles n’avaient pas quand j’ai lancé la Série en 1993, et encore moins en 1979 quand j’ai soutenu ma thèse. À cette époque “innocente” où leur rareté donnait aux premiers comptes rendus et articles un prestige spécial, on pouvait encore tout lire et tenir compte de tout ce qui s’était déjà dit dans le domaine en faisant ses propres recherches. Aujourd’hui avec la spécialisation des discours critiques et la multiplication des approches, une telle époque paraît bien lointaine. On pourrait ajouter les différends idéologiques à cette liste de nouveaux facteurs expliquant que tout le monde ne lit pas tout ce qui se publie, si on ne savait pas que les chercheurs universitaires n’ont pas de moi.

Aujourd’hui il est impossible de faire un tour d’horizon des études simoniennes en l’espace d’un article; il y aurait là de quoi faire tout un livre, plusieurs même. Le propos de cette livraison est de donner une idée de certains des enjeux qui caractérisent actuellement la réception critique de l'œuvre de Simon.

Les études simoniennes ont atteint aujourd’hui un degré de maturité qu’elles n’avaient pas quand j’ai lancé la Série en 1993, et encore moins en 1979 quand j’ai soutenu ma thèse. À cette époque “innocente” où leur rareté donnait aux premiers comptes rendus et articles un prestige spécial, on pouvait encore tout lire et tenir compte de tout ce qui s’était déjà dit dans le domaine en faisant ses propres recherches. Aujourd’hui avec la spécialisation des discours critiques et la multiplication des approches, une telle époque paraît bien lointaine. On pourrait ajouter les différends idéologiques à cette liste de nouveaux facteurs expliquant que tout le monde ne lit pas tout ce qui se publie, si on ne savait pas que les chercheurs universitaires n’ont pas de moi.

Aujourd’hui il est impossible de faire un tour d’horizon des études simoniennes en l’espace d’un article; il y aurait là de quoi faire tout un livre, plusieurs même. Le propos de cette livraison est de donner une idée de certains des enjeux qui caractérisent actuellement la réception critique de l'œuvre de Simon.

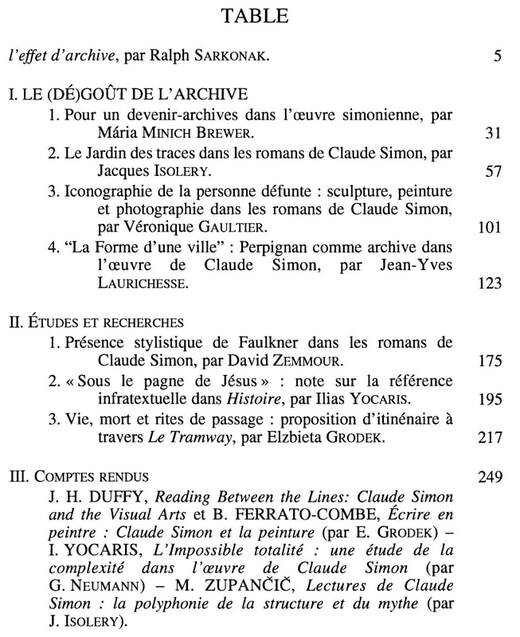

Sommaire

“work in progress”, par Ralph Sarkonak.

I. LA RÉCEPTION CRITIQUE

1. Du côté des Flandrins et d’autres boréaux, par Sjef Houppermans.

2. Bilan critique du formalisme ricardolien : la machine abandonnée, par Ilias Yocaris.

3. La Critique simonienne et le référent : l’insistance du réel, par Jean-Yves Laurichesse.

4. La Représentation des arts dans la réception critique de l’œuvre de Claude Simon, par Elzbieta Grodek.

5. Claude Simon : l’oubli de la critique, par Jacques Isolery.

II. ÉTUDES ET RECHERCHES

1. La Forme de l’histoire dans Leçon de choses de Claude Simon : un Nouveau Roman républicain, par Leon Sachs.

2. Voile et structuration phallique dans Le Jardin des Plantes de Claude Simon, par Llewellyn Brown.

III. Comptes rendus

Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage, M. CALLE-GRUBER ed. (par C. Rannoux). – B. BONHOMME, “Triptyque” de Claude Simon. Du livre au film. Une esthétique du passage; Claude Simon : l’écriture cinématographique; et Claude Simon, une écriture en cinéma (par M. Zupancic). – I. ALBERS, Claude Simon, moments photographiques et A. GLACET, Claude Simon chronophotographe ou les onomatopées du temps (par S. Orace). – C. SIMON, Archipel et Nord; F. CAMMAERT, L’Écriture de la mémoire dans l’œuvre de António Lobo Antunes et de Claude Simon (par H. De Vriese). – D. ZEMMOUR, Une Syntaxe du sensible : Claude Simon et l’écriture de la perception (par I. Yocaris). – M.-A. RIOUX-WATINE, La Voix et la frontière. Sur Claude Simon (par D. Zemmour).

Claude Simon 6 : “La Réception critique”. Ralph Sarkonak ed. Caen, Lettres Modernes Minard, 2012. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 302 p. 25 € ISBN 978-2-256-91167-5III.

I. LA RÉCEPTION CRITIQUE

1. Du côté des Flandrins et d’autres boréaux, par Sjef Houppermans.

2. Bilan critique du formalisme ricardolien : la machine abandonnée, par Ilias Yocaris.

3. La Critique simonienne et le référent : l’insistance du réel, par Jean-Yves Laurichesse.

4. La Représentation des arts dans la réception critique de l’œuvre de Claude Simon, par Elzbieta Grodek.

5. Claude Simon : l’oubli de la critique, par Jacques Isolery.

II. ÉTUDES ET RECHERCHES

1. La Forme de l’histoire dans Leçon de choses de Claude Simon : un Nouveau Roman républicain, par Leon Sachs.

2. Voile et structuration phallique dans Le Jardin des Plantes de Claude Simon, par Llewellyn Brown.

III. Comptes rendus

Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage, M. CALLE-GRUBER ed. (par C. Rannoux). – B. BONHOMME, “Triptyque” de Claude Simon. Du livre au film. Une esthétique du passage; Claude Simon : l’écriture cinématographique; et Claude Simon, une écriture en cinéma (par M. Zupancic). – I. ALBERS, Claude Simon, moments photographiques et A. GLACET, Claude Simon chronophotographe ou les onomatopées du temps (par S. Orace). – C. SIMON, Archipel et Nord; F. CAMMAERT, L’Écriture de la mémoire dans l’œuvre de António Lobo Antunes et de Claude Simon (par H. De Vriese). – D. ZEMMOUR, Une Syntaxe du sensible : Claude Simon et l’écriture de la perception (par I. Yocaris). – M.-A. RIOUX-WATINE, La Voix et la frontière. Sur Claude Simon (par D. Zemmour).

Claude Simon 6 : “La Réception critique”. Ralph Sarkonak ed. Caen, Lettres Modernes Minard, 2012. Coll. « La Revue des lettres modernes ». Un volume broché, rogné 19 cm. 302 p. 25 € ISBN 978-2-256-91167-5III.

Claude Simon 5 :

“‘Les Géorgiques’ — une forme, un monde”

|

Claude Simon : 1913–2005, par Ralph Sarkonak

avant-propos, par Jean-Yves Laurichesse I. LES GÉORGIQUES, UNE FORME, UN MONDE 1. Faire œuvre avec le contre : Les Géorgiques de Claude Simon, par Jacques Isolery. 2. « Le fin dessin […] sur le fond noir ». Le récit malgré le monde dans Les Géorgiques, par Didier Alexandre. 3. Par terre et par mer : voyages parallèles (du « Voyage en Zeeland » aux Géorgiques), par Sjef Houppermans. 4. De Hommage à la Catalogne aux Géorgiques : « Et où irez-vous ? », par Michel Bertrand. 5. « Et voilà la guerre ! Une foutue saloperie ! ». Lire la guerre dans Les Géorgiques, par Pierre Schoentjes. 6. Une Météorologie poétique. Le génie du froid dans Les Géorgiques, par Jean-Yves Laurichesse. 7. Variations sur le tracé et les formes graphiques dans Les Géorgiques, par Brigitte Ferrato-Combe. |

II. ÉTUDES ET RECHERCHES

1. La Perspective des ombres. Variations sur quelques «silhouette[s] noire[s] sans figure» dans l’œuvre de Claude Simon, par Anne-Lise Blanc.

2. Claude Simon et la Shoah, par Ralph Sarkonak.

III. COMPTES RENDUS

Claude Simon 5 : “ ‘Les Géorgiques’ — une forme, un monde”. Jean-Yves Laurichesse ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 262 p. 20 € ISBN 978-2-256-91127-9

RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.

1. La Perspective des ombres. Variations sur quelques «silhouette[s] noire[s] sans figure» dans l’œuvre de Claude Simon, par Anne-Lise Blanc.

2. Claude Simon et la Shoah, par Ralph Sarkonak.

III. COMPTES RENDUS

Claude Simon 5 : “ ‘Les Géorgiques’ — une forme, un monde”. Jean-Yves Laurichesse ed. . Caen, Lettres Modernes Minard, 2008. Coll. «La Revue des lettres modernes». Un volume broché, rogné 19 cm. 262 p. 20 € ISBN 978-2-256-91127-9

RÉIMPRESSION : Commander en ligne ici.

Claude Simon 4

“Le (dé)goût de l'archive”

|

Commander en ligne ici.

|

Volumes antérieurement publiés dans la Série Claude Simon

Claude Simon 1 : “À la recherche du référent...”. 1994. iv + 150 p. 23,40 € ISBN 978-2-256-90930-6

Claude Simon 2 : “L’Écriture du féminin/masculin”. 1997. 238 p. 25 € ISBN 978-2-256-90966-5

Claude Simon 3 : “Lectures de ‘Histoire’”. 2000. 258 p. 24,20 € ISBN 978-2-256-91016-6

Claude Simon 2 : “L’Écriture du féminin/masculin”. 1997. 238 p. 25 € ISBN 978-2-256-90966-5

Claude Simon 3 : “Lectures de ‘Histoire’”. 2000. 258 p. 24,20 € ISBN 978-2-256-91016-6

série fondée par Ralph SARKONAK (1993)

dirigée et éditée par Jean-Yves LAURICHESSE (2012) dans la collection « La Revue des lettres modernes »

dirigée et éditée par Jean-Yves LAURICHESSE (2012) dans la collection « La Revue des lettres modernes »